寒更传晓箭,清镜览衰颜。

隔牖风惊竹,开门雪满山。

洒空深巷静,积素广庭闲。

借问袁安舍,翛然尚闭关。

唐朝著名诗人、画家王维的这首《冬晚对雪忆胡居士家》,写尽了冬日的唯美与宁静,穿越千年时光,依然惊艳如初。

(一)袁安卧雪彰高义 摩诘绘蕉寄雅情

王维,被后世尊称为“诗佛”。他的诗,如同他的人,总能在平凡中见非凡,于细微处显真章。王维笔下“借问袁安舍”的轻叩,实则是穿越时空的两个灵魂的雪夜对谈。当推开积雪覆盖的柴扉,望见的不止是胡居士的草庐,更有那位闭门僵卧以气节取暖的东汉名士——袁安。

东汉时期的洛阳飘着鹅毛大雪,地上积雪有一尺多厚,封路堵门。洛阳令到乡里巡视灾情,访贫问苦,雪中送炭。见家家户户都扫雪开路,出门谋食。当来到袁安家门口,大雪封门,无路可通。洛阳令以为袁安已经冻馁而死,便命人凿冰除雪,破门而入。但见袁安僵卧在床,瑟瑟发抖。洛阳令很是诧异,问袁安为何不出门讨点儿吃的,袁安答道:“大雪人皆饿,不宜干人。”

当时东汉江山初定,全国上下一穷二白,即便是京城洛阳也有许多穷人。袁安固守清贫,饥寒交迫仍能推己及人,不去麻烦别人,为别人着想,其品德高洁,难能可贵。洛阳令感动之余,当即向朝廷举荐袁安为孝廉,推荐他做官。在科举兴起之前,举孝廉是平民入仕最重要的通道。就这样,袁安卧雪的故事便流传了下来。

袁安僵卧的身影,在王维的禅心里投下三重镜像:是寒士的清贫自守,是儒者的穷达以时,更是佛徒的忍辱度迁。

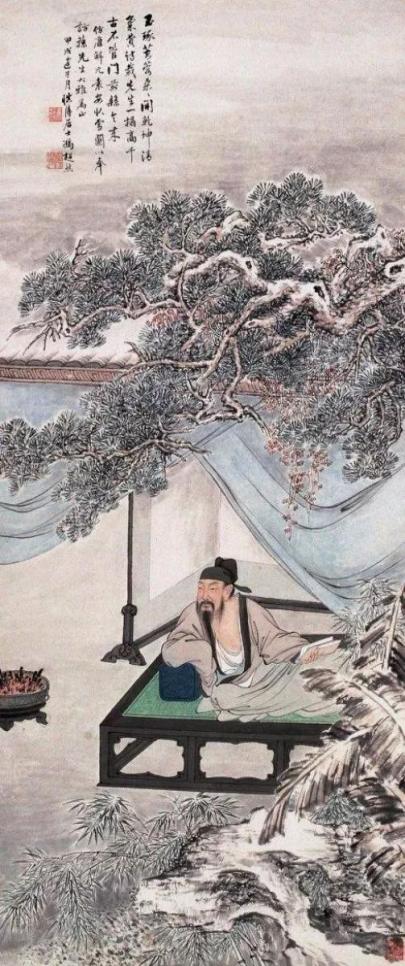

《袁安卧雪图》

诗佛以丹青续写了对袁安的致敬。《袁安卧雪图》中那株惊世骇俗的雪中芭蕉,风骨清高,不作媚世之态,如同袁安在大雪中仍坚守的高士节操。而按照常理,北方天寒才会下大雪,芭蕉是南方热带植物,不会大雪纷飞的北方。王维却在雪地里画了一株翠绿的芭蕉树,确实有悖常理。

北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“余家所藏摩诘《袁安卧雪图》,有雪中芭蕉,此乃得心应手,意到便成,故造理入神,迥得天意,此难可与俗人论也。”沈括解释道:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也。如彦远《画评》言:‘王维画物多不问四时,如画花往往以桃、杏、芙蓉、莲花同画一景’”当然,也会有人说这是鲁迅笔下那句“我家门前有两棵树”。倘若这般情形遇到了唯实主义的东坡先生,这一定是要大批特批的。

其实,王维画雪中芭蕉,是更有禅意的。王维在《大唐大安国寺故大德净觉禅师碑铭》序中写道:“雪山童子,不顾芭蕉之身;云地比丘,欲成甘蔗之种。”赵殿成笺注:“佛入雪山修行,故谓佛为雪山童子。”《维摩诘所说经》中,还以身如聚沫、如泡、如焰、如芭蕉、如幻、如梦、如影、如响、如浮云、如电等“十喻说法”,既深刻又富有文学性。对于深受维摩诘思想浸润的王维而言,芭蕉之喻跃然于纸上就可以理解了——此芭蕉非彼芭蕉也,此雪亦非彼雪矣。

王维以诗画为引,将“袁安卧雪”锻造成士大夫阶层的精神图腾。雪,已超越了自然物象的范畴,化身为丈量文人风骨的永恒标尺。王维在雪夜轻叩的,何止是胡居士的柴门?那翛然尚闭关的袁安舍,早已化作承载中国文人精神的原乡。

当我们逛游博物馆,在北宋珍品《雪景寒林图》前驻足观看时,仿若穿越时空,恍惚间能听见王维与袁安的雪夜私语:真正的冰雪操守,不在拒人千里的孤高,而在悲天悯人的坚守——正如雪覆芭蕉时,既掩去世间的尘垢,亦孕育春芽的博大佛心。

(二)访贤不惧风雪阻,求道何辞岁月长

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

——唐·杜甫

大雪压青松,青松挺且直。从王维的《袁安卧雪图》到文徵明的《关山积雪图》,从石涛的《雪景山水图》到齐白石的《寒夜客来茶当酒》,雪始终是检验灵魂纯度的显影剂——它让枯枝显出硬骨头的倔强,把寒江冻成水晶般的纯净,更把访贤求教者的诚心熬成永不褪色的琥珀。

渭水冒雪访贤是中国历史上一段著名的佳话。相传,周文王梦见飞熊,占卜后得知将得贤才。于是,周文王以游猎为名,作访贤之行。终于,在白雪茫茫的渭水河畔,他遇到了垂钓的姜子牙。一经交谈,周文王发现姜子牙学识渊博,兵法战策无所不通,便诚邀他辅佐自己。姜子牙被周文王的诚意打动,出山相助。他先后辅佐文王、武王,以卓越的智慧和策略,帮助周巩固国力,最终推翻商朝,建立了周朝。而后“姜太公钓鱼,愿者上钩”的典故也被人们代代相传,成为了求贤若渴和等待时机的双重象征。

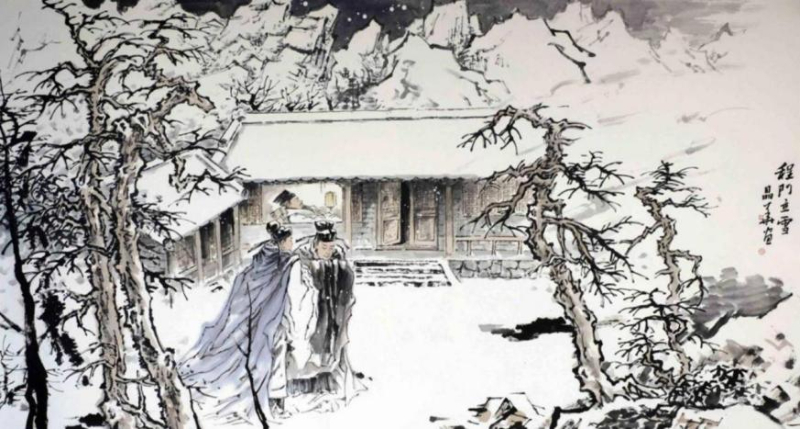

《三国演义》中,“时值隆冬,天气严寒,彤云密布。行无数里,忽然朔风凛凛,瑞雪霏霏:山如玉簇,林似银妆。”急需诸葛亮辅佐的刘备,第一次拜访茅庐未果。然而,他不顾关羽、张飞的阻拦,执意在风雪之中再访诸葛亮。但这次又未见到诸葛亮,却见到了其弟诸葛均。于是刘备与诸葛均攀谈起来,性子急躁的张飞又说:“问他则甚!风雪甚紧,不如早归。”对张飞不礼貌的言行,刘备厉声呵斥。刘备二顾茅庐,又没见到诸葛亮,只得悻悻而归。刘备第三次去隆中,正遇诸葛亮在睡回头觉。刘备拱手立于阶下,一直等到诸葛亮睡醒。诸葛亮为刘备的诚心所感动,终于答应出山。多年后诸葛亮在《出师表》里写道:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中”,字字都带着当年茅草屋顶震落的雪花。

冒雪访贤,绝非一场寻常的拜访,向天下昭示了刘备求贤若渴的迫切和礼贤下士的真诚,为后世树立了尊贤重才的典范。

时光来到北宋元祐八年(1093年)冬,进士杨时,携同门学友游酢一道向大儒程颐求教。到时正遇上程老先生在做白日梦。两人求师心切,不顾天下大雪,仍恭恭敬敬侍立门外,纹丝不动。大半天过去了,程颐梦醒,惊见杨时、游酢站在门前。此时门外积雪已经一尺多厚,而杨时和游酢并没有一丝疲倦和烦躁。他们在风雪中垂手侍立的身影,超越了简单的尊师重道,更诠释了求知的终极境界——以虔诚为舟,以敬畏为楫,方能畅游真理的沧海。

杨时和游酢用积雪没踝的双足丈量的,不仅是通往理学的道路,更是文明传承的精神尺度。程颐推窗时的惊愕,恰是文明传承的庄严时刻。两位青年以“冻僵之躯守礼,凝雪之容持敬”的姿态,将访贤升华为一场关于德行的朝圣。他们深谙《孟子》“贤者在位,能者在职”的古训,更懂得求贤非为功名利禄,而为天下苍生求治世良方。

这种访贤精神,在历史时空不断回响。它揭示着华夏文明最深层的密码:真正的贤者,当如程颐般以德配位,以精神感召替代权势威压;真正的访贤者,当如杨时游酢般以诚传心,以精神共鸣跨越时空阻隔。

(三)袁源轩辕立德范 将相贤才耀古今

一生事业总成空,

半世功名在梦中。

死后不愁无勇将,

忠魂依旧守辽东。

——明·袁崇焕

据《东观汉记》《三国志》《资治通鉴》等古籍记载,袁安以孝廉获举,升为阴平县长、任城县令。汉明帝时,屡迁为楚郡太守、河南尹,清正廉洁,一心为民,把京城洛阳治理得井井有条,深受百姓爱戴。后历任太仆、司空、司徒等职。在他的引领和影响下,汝南袁氏家风清正,代代传承,成了河洛地区赫赫有名的豪门望族,势倾天下,被时人誉为“四世三公”。

在周朝,三公是太师、太傅、太保;秦朝时,三公变为丞相、太尉、御史大夫;西汉初期,三公基本沿袭秦制,后来又有大司马、大司徒、大司空等称呼;到了东汉末年,三公则是太尉、司徒、司空。

所谓“四世三公”,指的是袁绍家族四代人之中,有五人担任过三公之职。这其中的“四世”,即从袁绍的高祖父袁安起,历经曾祖父、祖父、父亲,直至袁绍这一代。其实,袁安一门在汉朝位列三公的有七人之多。袁绍家族中,高祖父袁安担任过司空和司徒;曾祖父袁京之弟袁敞曾任司空;祖父袁汤历任司徒、司空、太尉;父亲袁逢担任过司空;叔父袁隗出任过司徒。袁绍家族的辉煌履历,犹如一部浓墨重彩的史书,将东汉末年世家大族的显赫地位刻画得淋漓尽致。

元和三年(86年),袁安拜司空。章和元年(87年),累迁司徒。我们都知道,汉朝,特别是东汉的皇帝大都短命,除了开头的光武帝和最后的汉献帝,中间11个皇帝平均年龄22岁。这种结果就造成了东汉朝政的外戚专权的特殊政治现象。面对窦氏外戚专权,袁安屡次谏诤朝廷,刚正不阿,仗义执言,敢于同外戚权贵斗争。肆无忌惮的窦太后及其弟窦宪也唯一不敢得罪的就是大司徒袁安。因为袁安的存在,他们才稍有收敛。袁安过世,朝廷一时再无人与窦低兄妹抗衡。

当我们把目光从这段波澜壮阔的家族史诗中抽离,投向更悠远的历史长河时,会发现“袁”这一姓氏本身,亦如一颗璀璨星辰,在华夏文明的星空中闪耀着独特的光芒。它不仅承载着家族的荣耀与传承,更蕴含着深厚的文化底蕴与历史渊源。

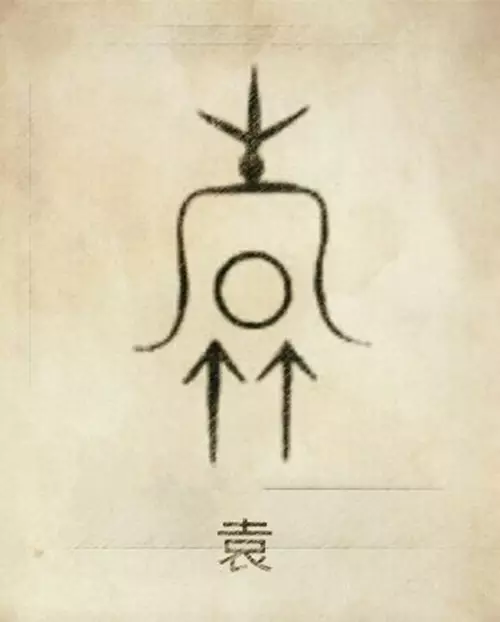

袁源于辕,远祖轩辕氏。据《名贤氏族言行类稿》《唐书·宰相世系表》《明方九灵序四明姓氏谱图》等所载,袁姓出自妫姓,是帝舜的后代。

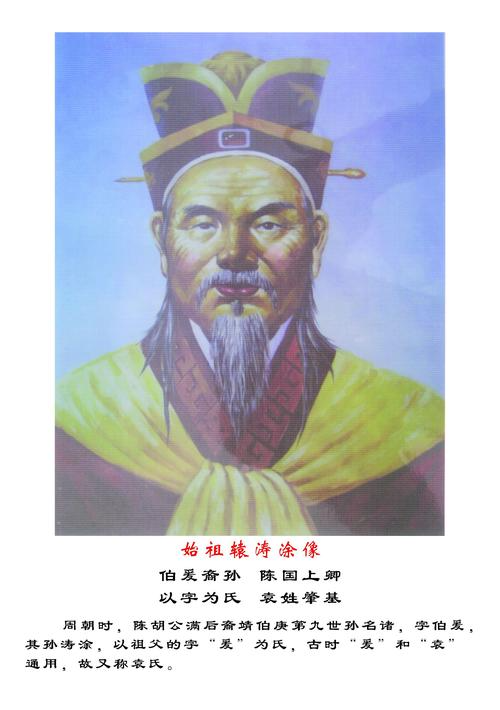

周时,陈国始君胡公满(妫满)的十一世孙诸,字伯爰,其孙辕涛涂(也称袁涛涂、爰涛涂),从齐桓公盟会,赐邑阳夏(今河南省太康),以祖父的字为姓(因古时爰、袁、辕相通),称为袁氏。其后裔以“袁”为姓,袁涛涂被尊为袁姓始祖。现在河南太康仍保留有涛涂墓和袁氏宗庙。

袁氏的历史至少有2600年。秦末,辕涛涂的裔孙辕告避难居于河洛之间,辕告之少子政,以袁为氏,正式大批使用袁姓。纵观袁姓迁徙路线可知,袁姓发源于河南太康,辕告徙居河洛之间,而袁政因把辕改为袁,因而也有人认为袁政是袁姓的得姓始祖。西汉初年,袁政十一世孙袁爰,被封贵乡侯,复举家迁回阳夏定居,并成为当地望族,号称陈郡袁氏。

东汉有袁姓播迁河南汝南,到袁爰八世孙袁安时贵显荣耀,因其不避权贵,为时人所称颂,又因袁安的子孙后代,累世官宦,四世三公,盛于东汉,“汝南袁氏”遂成为东汉的著姓。到东汉末年,袁姓有袁绍称雄河朔,袁术于寿春僭号称帝,皆名噪一时。

魏晋南北朝时期,有陈郡袁姓迁河东太原(今山西太原),有陈郡的袁焕(袁安叔父袁璋的后裔)迁京兆(今陕西西安),后又分出华阴一支。袁绍次子袁熙的裔孙袁令喜,世居河北东光。袁术败后,子孙散逃于襄阳。居彭城(今江苏徐州)者,出自陈郡,为袁生之后。

西晋末年,衣冠南渡。八王之乱,中原动荡,晋室南迁,许多居于中原的袁姓士族渡江南下,历东晋、宋、齐、梁、陈,多因仕宦而散居江南各地。另外还有许多袁姓人聚居在江西宜春郡,形成当地大族,当地也因袁姓聚族而居得名袁州。

隋唐时期,袁姓子孙旺于江南,而中原袁姓依然繁衍不衰,而且有资料表明唐宋时期袁姓仍为中原大姓。同时,还有部分袁姓徙居浙江杭州、宁波、奉化、鄞县及四川成都、江西南昌、福建福安等地。宋末,随着金兵和蒙古骑兵南下,袁姓又徙居于今湖北丹阳,安徽庐江,江苏无锡、扬州、南京等地。宋元以后,袁姓子孙辗转徙居到全国各地。

除了前文所提及的袁姓杰出人物,在历史长河与时代舞台上,还有诸多声名远扬的袁姓名人。如明朝文坛与武将之林,闪耀着“公安文武三袁”的璀璨光芒。文墨风流中,有袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟并蒂绽放;而疆场之上,袁崇焕、袁可立、袁应泰三位名将亦以铁血丹心,捍卫家国安宁。其中,袁崇焕军事才能出众,勇猛善战,被誉为“辽东之鹰”。在他的领导下,明朝军队多次击败后金军队,给后金统治者皇太极沉重的打击。

清末风云际会,袁世凯推翻清廷有功,任中华民国首任大总统,却又复辟称帝,争议不断。其定农历正月初一为春节之举,影响深远。功过任评说,他确是近代史不可忽视的人物。

在当代,杂交水稻之父、“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平以其卓越的科研成就,引领我国粮食生产迈向新高度,为农业科学的进步书写了辉煌篇章。其贡献,功在当代,利在千秋。

值得一提的是,袁氏先祖迁入湖北公安后,垦荒种地,勤劳节俭,开创家业,后制订出了本族家规家训,传家二十二代、五百多年。袁氏家训由《袁氏家戒十条》和《袁氏家教十则》两部分构成,分别从道德自律和立身行事两方面对族人进行警戒和教育。

《家戒十条》为:一戒乱宗派;二戒紊嫡庶;三戒侵祭产;四戒鬻守器;五戒滥交游;六戒薄宗族;七戒忤邻里;八戒虐奴仆;九戒学浪荡;十戒唆词讼。《家教十则》为:讲孝慈、笃友恭、急国课、正心术、立人品、专执业、尚勤俭、广忠厚、设义学、遵礼制。

其核心理念是“立德”和“做人”。强调控制个人私欲,遵从社会礼制,注重内在品格的养成与人生事业的发展,始终把人生的道义与对国家社会的责任放在首位。袁氏家训擅长教谕,以理服人,以情动人,以言导人,蕴藉着科学的育人思想,对后世产生了广泛而深远的影响。

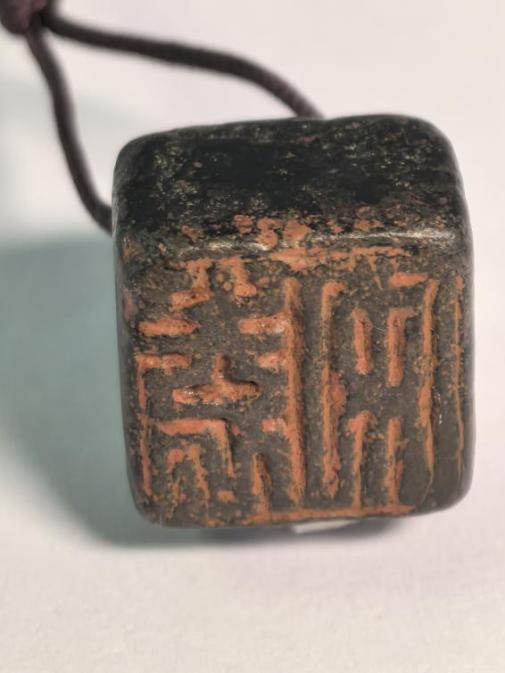

(四)袁安碑印彰史迹 朱韵墨痕映文光

翥凤惊文釆,飞鸿妙品题。

琼章银艾绶,珠字紫芝泥。

览秘穷蝌蚪,掄材远象犀。

只因杨恽印,长跪感梅溪。

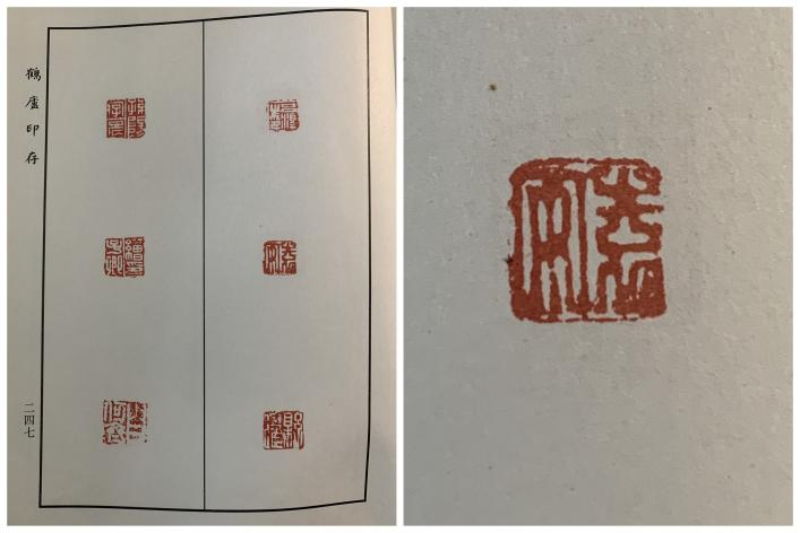

我们翻开过云楼(晚清江南四大藏书楼之一)的《鹤庐印存》印谱时,细心的你发现了一方朱文小铜印。该钤盖印蜕,印文为朱文“袁安”二字。看到“袁安”二字,各位书法爱好者立刻想到著名的汉代篆书名碑《袁安碑》。大家临帖时,重点关注的自然是他的书法艺术价值,对“袁安”其人的人文历史只是略知一二。由于袁安铜印流传的年代极为久远,目前缺乏更多考古发掘所得的可靠信息以供参考,但我们仍能从该印文印制方面挖掘出诸多有价值的信息。

《鹤庐印存》出自江南著名的藏书楼过云楼,是顾云彬、顾承、彭麟士祖孙三代历经百年,披沙拣金考订成谱。过云楼有“江南收藏甲天下,过云楼收藏甲江南”的美誉,尤其以收藏宋元以来古籍善本和名人字画而声名远播。顾麟士在《过云楼书画续记》中写道:“唐宋元明清真迹入吾过云楼者,如千里马之集于燕市。”足见过云楼过眼书画之富,前文《翰墨并不如烟》已经详述。

现藏于北京故宫博物院的王蒙《葛稚川移居图》,上海博物馆倪瓒《竹石乔柯图》和苏轼《祭黄几道文》等名家书画时有所见,过云楼藏书更是达万卷以上。最有影响力的当属宋刻本《锦绣万花谷》存世孤本,在2012年的一次拍卖会上以2.16亿元高价成交,创当时中国古籍善本拍卖的最高记录。

受清代金石学大兴的影响,古玉、玺印、古钱、碑帖也是过云楼重要的收藏门类。过云楼收藏甲天下,创造的百年文化传奇自然有其重要的收藏态度和理念。顾文彬有言:“必要至精之品,一无毛病,爱不忍释者,方可收得,其余一概不收”,可见过云楼入藏首要条件至精之品,是精品中的精品。不仅要在品质上无可挑剔,更需品相完美无瑕,在满足前面两个条件的基础上还需契合过云楼主人独特的审美与较高的认知水平,令其爱不释手。只有同时满足这三个条件,藏品才有资格入藏过云楼。

然而,我们也不能一味地唯古是从、盲目崇拜。《鹤庐印存》虽有过云楼这般“出身名门”的背景,但这并不意味着印谱中的每一方玺印都百分之百可靠。

罗福颐先生在编辑《秦汉南北朝官印徵存》一书时,就专门将古印谱里的赝品进行了罗列,而且又在《古玺印考略》中介绍怎么去分辨古玺印中的仿品和臆造品。王献唐先生在《五灯精舍印话》里也提到:“潍邑刘学诗胥论等,皆能赝制古印,李氏昆仲技尤高……每月贾人之定制若干,售于滬上,辄得厚利……潍人伪制玺印者今时尚有人……”可见古印谱真赝杂陈的普遍现象。

因为习帖的需要,旧时名碑法帖翻新仿制不计其数。古玺印谱作为篆刻学习的重要取法资料,如同书法的碑帖,印谱也一样。自明代顾从德所辑《顾氏集古印谱》问世,吴门印派的文彭和徽派的何震等无不受益于此。至清代金石学大盛。浙派、皖派等各流派印相继兴起。印宗秦汉,以古为师,印人们纷纷以摹刻古玺印作为得道立身之本。如此助推了印谱的汇辑刊行,在庞大的市场需求及利益驱动下,仿古新造的假古玺开始流入市场,这些仿品也被不辨真赝的收藏家当真品收入谱内。

据史料记载伪造最多的为两汉历史名人的私印和等级较高的官印,私印以刘胜(就是那个有一百二十多个子孙、汉武帝的同姓异母兄弟)、司马相如、卫青、霍去病等名人为仿制最多。因名人的史料价值不同于普通私印,一本印谱里如有名人的私印,市场售价自然高昂。如清代乾隆时期的著名金石学家汪启淑得知钱泳藏有一方司马迁外孙杨恽的铜印,汪启淑宁愿长跪小于自己三十多岁的钱泳身前而求此印,钱泳只得笑而赠之。故有诗云“只因杨恽印,长跪感梅溪”。还有金石学家吴大澂专门汇辑单行本《周秦两汉名人印考》,由此彼时人们追慕两汉名人印可见一斑。

顾氏一门祖孙三代历时一百多年精心所辑一千多方玺印珍品,以顾家所遵循的收藏理念,和他们所交往的像吴云、吴大澂这样当时最顶流的金石朋友圈,印谱内辑入赝品的可能性应该是非常小的,但这不足以说明袁安铜印是真品无疑。慎之又慎,我们需要反复审视这方铜印,就如我们不能盲从所谓的意见领袖一样。

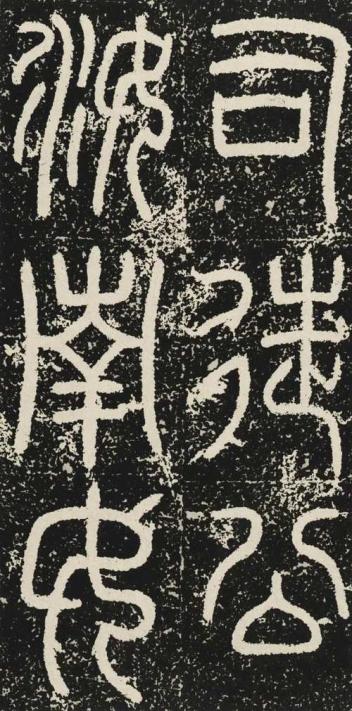

袁安印长宽各1.2厘米、高1.3厘米,鼻钮,铜质,载于《鹤庐印存》第247页。从《鹤庐印存》成谱时间算起已流传至今一百多年了。该印外观皮壳老熟,包浆自然,铜锈从肌理生发,无仿品锈色生涩之气。在高倍放大镜下,绿色的铜锈如同丛丛蘑菇生长在红色的铜壤之上,有如翠竹生长于红土地之中。这是“酸蚀”作旧工艺无法达到的千年自然生成。印面文字“袁安”篆书从左至右横向排列,印文为凿刻。两汉时期官印和私印大多为白文印或朱白相间,朱文极少,且多见于私印。“袁安”二字篆文笔画粗壮平直宽博,转折处方多圆少,明显受东汉隶书的影响,篆文风格为东汉典型的缪篆。印面特别是印角,有明显的使用磨损,四周方框若隐若现,与框内篆文笔画若断若连。印面虽小,但仔细品摩,给人以无限的想象空间。

玺印钮制从战国时兽钮、亭钮、台钮、塔钮等各钮并存,至周秦以坛钮、鼻钮为主,至汉代又回归各钮杂陈,但鼻钮、瓦钮、桥钮、龟钮是其主流。印台和印钮总的发展规律是其高度的变化——其印台和印钮之高度,越古则越低,越晚则越高。这也可能是当时的冶炼技术的限制,材质过于稀缺的原因。由此我们来看袁安铜印,印台和印钮参照其他东汉时期的标准器比较,均符合东汉时期私印特征。

关于玺印年代的断定,学界大多遵循以文字为权衡,以钮制为佐证。不管是官印还是私印,以文字和钮制的相对统一来判定时代。由此对袁安铜印的文字风格,印台、印钮的时代特征分析,符合东汉时期私印特征。

如果按吴昌硕作序的时间推算,《鹤庐印存》系1905年成印发行。而《袁安碑》尽管是明代万历年间出土,但发现并被重视的时间是1923年冬。金石学家马衡先生得残石拓本并题碑跋,刊布于1925年10月21日出版的《北京大学研究所国学门周刊》,自此《袁安碑》才被学界广泛认可。由此可知,在袁安碑帖盛行之前,《鹤庐印存》里的袁安印就已成谱。故此袁安印为新仿的可能性极微。(玉平,半铁)